Un giorno, di inverno, su un treno per Londra.

C’è qualcosa di anglosassone nel carattere dei Siciliani o almeno in quella superstite parte di stirpe anglonormanna che guidata da Guglielmo il Conquistatore, dopo l’anno Mille, sottomise l’Inghilterra e appresso, passata al comando di Ruggero figlio di Tancredi di Hauteville (poi Altavilla), fu capace di strappare l’Isola di Sicilia agli Arabi. Analogie, manie e contraddizioni sembrano unire i due popoli – entrambi isolani – a prima vista lontani. Come gli Inglesi anche i Siciliani, seppure incuriositi dalle novità, restano ancorati saldamente alle tradizioni. Conservano abitudini stravaganti che fanno inarcare le sopracciglia al resto del mondo ma che non scalfiscono il loro ferreo convincimento che esse siano l’unico “modo giusto” di fare le cose. Come isolani, entrambi i popoli rivendicano una indipendenza pervicace, pur rivolgendo lo sguardo al continente da cui si sentono segretamente attratti.

Confessiamo che anche noi non siamo riusciti a sottrarci a questa attrazione. Pertanto abbiamo deciso di recarci a Londra per tentare di riprodurre nella nostra vita di ogni giorno quel british lifestyle che in tanti considerano scomparso anche oltre Manica.

Siamo arrivati la sera prima. In aero da Catania. Stiamo scendendo dal taxi che dal nostro albergo ci ha portato alla stazione centrale di Milano. Sono quasi le sette del mattino. E’ di febbraio. Una lieve pioggia con una altrettanto lieve nebbia ci ha accompagna verso il “binario veloce” (sconosciuto dalle nostre parti) dove il Frecciarossa ci attende per raggiungere Parigi. Qui saliremo poi sull’Eurostar per Londra. Veniamo accompagnati da una hostess gentile.

Ci sediamo sulla nostra poltrona. Ci guardiamo attorno. Non crediamo ai nostri occhi. Chi ci sta sulla poltrona accanto è un personaggio che abbiamo studiato, sin da bambini, in ogni ordine e grado di scuola. Uno – a dire dei libri di storia – dei più grandi statisti che l’Italia abbia mai avuto.

Anzi a dirla tutta – Lui – l’Italia l’ha fatta.

Stiamo viaggiando sullo stesso treno con Camillo Benso, Conte di Cavour. Salutiamo riverenti. Ci risponde con altrettanta austera riverenza. Siamo compagni di viaggio. La durata prevista per la stazione parigina della Gare du Nord è di cinque ore. E’ trascorsa più di un’ora. Entrambi abbiamo esaurito le nostre letture. Ci guardiamo. Azzardiamo un inizio di conversazione.

Sappiamo che, cresciuto nel contesto aristocratico piemontese dell’epoca napoleonica, quando Torino era parte della Francia, Monsieur le Comte si trova più a suo agio con il francese che con l’italiano. Naturalmente ci rivolgiamo nella nostra lingua di Dante. Con garbo piemontese accetta di rispondere alle nostre domande.

– Eccellenza Le confessiamo che siamo sorpresi ed emozionati di incontrarla qui sul treno per Londra.

– Caro Signore non posso conoscere come vanno le cose nel suo tempo ma deve sapere che, nel mio, considero l’Inghilterra come la forma più alta di civiltà politica ed economica. Nella capitale britannica ho appreso che si può essere conservatori ma nel contempo rivoluzionari nel progresso. Senza bisogno di ricorrere alle volgari ghigliottine francesi. Un modello che ho voluto importare in Piemonte.

– E Londra quindi….

– A Londra ho compreso che la forza di uno Stato non risiede nelle dogane ma nel commercio. I miei incontri con economisti e banchieri della City mi hanno convinto che l’Italia avrebbe dovuto abbattere i dazi e correre sulle rotaie del vapore britannico.

– Solo questo?

– Amo i loro club, la loro stampa libera. Nei miei soggiorni a Londra ho letto regolarmente The Economist, che credo sia molto considerato anche nel suo tempo. Mi sono sentito più a mio agio tra i Lord e i mercanti di Londra che tra i nobili parruccati della corte sabauda.

– Comprendiamo…. Ma ci permetta di parlare un pò del suo Piemonte e della nostra Italia. Ma Voi – quelli che a scuola abbiamo conosciuto come i Padri della Patria – Vostra Eccellenza Primo Ministro Piemontese e poi Primo Ministro della Italia unita, Re Vittorio Emanuele II, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi….

– Caro amico Lei, come è uso del suo tempo, tende a concentrare tutto in un unicum. In una sola impresa. Nel mio tempo non funzionava così. Forse e meglio parlare dei singoli e poi magari – se si riesce – fare quello che voi chiamate sintesi. Ma che per noi è un termine riduttivo.

– Ci perdoni Eccellenza. Ha ragione. Nel nostro tempo tendiamo a non comprendere i processi che portano a un avvenimento. Forse ci sfuggono le opportunità che la Storia a volte riserva. Le concause, le coincidenze, le concomitanze. Incominciamo, con il suo consenso, dall’inizio. Ma prima, una domanda è necessaria.

– Dica pure.

Ma Vostra Eccellenza voleva davvero fare una Italia unita?

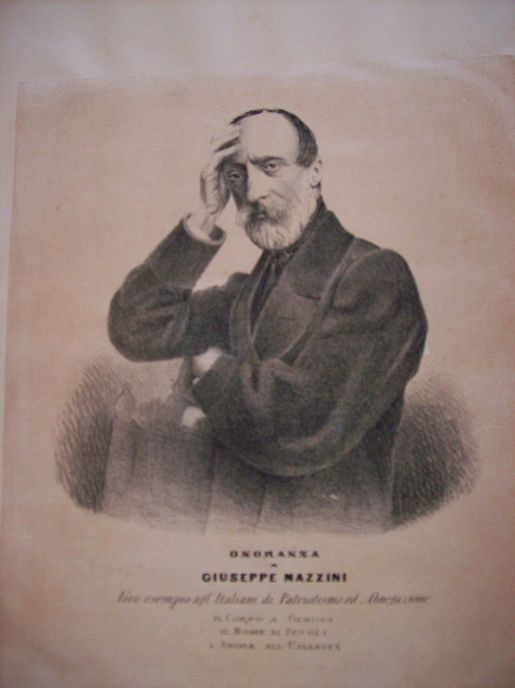

– Se devo essere sincero davanti alla Storia, le dirò che il mio cuore e la mia mente sono stati per lungo tempo esclusivamente piemontesi. Io non ero un visionario come Mazzini.

– Eccellenza, se permette, parleremo dopo di Mazzini e degli altri. Ci dica quale era il suo progetto.

– Il nostro obiettivo reale era la creazione di un Regno dell’Alta Italia. Volevo unire il Piemonte operoso alla Lombardia e al Veneto, cacciando l’Austria per creare uno Stato forte, moderno, ferroviario.

– Ferroviario?

– Si, ferroviario. La ferrovia all’epoca era una tecnologia nuova, avanzata. Rendeva tutto più snello, più rapido. Nel vostro tempo equivale un po’ a quello che chiamate “digitalizzazione”. Una infrastruttura che rende tutto più veloce, più moderno, più possibile. Pensavamo a uno Stato del Nord d’Italia capace di competere con le potenze europee.

– E il Sud?

– Gentile Signore, Voi avete l’aspetto di una persona sensata e altrettanto pragmatica, come lo sono stato io, e quindi sono sicuro che comprenderà cosa sto per dire.

Inizio con ascrivermi un errore se non una colpa.

Noi non visitammo mai il meridione di Italia. Né prima, né dopo l’unità di Italia. Per il prima non potevamo andare in uno Stato straniero come una sorta di agente segreto piemontese. Per il dopo ci ha pensato il Padre Eterno che ci chiamò a sè appena un paio di mesi dopo la proclamazione del Regno d’Italia.

Le nostre informazioni provenivano dai rapporti di alcuni informatori, che descrivevano le province meridionali con toni spesso spregiudicati, paragonandole talvolta a terre esotiche o arretrate. Ci si diceva che “L’Africa comincia dopo il Garigliano”. E poi con quel Mazzini…

– Monsieur le Comte, e la mia Sicilia?

– Devo confessarvi che per gran parte della mia vita l’ho considerata una terra lontana quasi quanto le Indie. La mia mente era rivolta a Parigi, a Londra, ai canali del Vercellese. Dovete capire che per noi piemontesi, educati al rigore e alla burocrazia sabauda, la Sicilia appariva come un enigma insolubile. I miei inviati mi descrivevano una terra di contrasti violenti e passioni ingovernabili. Oggi, guardando indietro, ammetto che la mia visione era limitata.

Dopo l’unità d’Italia abbiamo – scioccamente – applicato le leggi del Piemonte a una realtà millenaria che non conoscevamo affatto. Se oggi la Sicilia soffre ancora di problemi strutturali, forse è anche perché allora non fummo capaci di ascoltarla davvero, preferendo annetterla con fretta diplomatica piuttosto che comprenderla con pazienza civile.

– Mazzini?

– Quel Mazzini era il mio incubo più lucido, l’antitesi di tutto ciò che rappresentavo. Mazzini, nel suo abito scuro, era un rivoluzionario da salotto. Forse simile – ma non precisamente – a quelli che voi, nel vostro tempo, chiamate “radical chic” ma più tetro, più cupo. Un intellettuale sofferente a sè stesso. A differenza di quel Garibaldi – per me un “folle generoso” – Mazzini però lo consideravo l’uomo più pericoloso d’Europa. Non perché impugnasse una spada ma perché impugnava un’idea che poteva dar fuoco a tutto l’edificio che stavo costruendo. Era un mistico della politica. Per lui l’Unità era una religione, un “dovere di Dio”, giunse a dire. Cosa c’entra Dio? Per me la politica è sempre stata l’arte del possibile, fatta di compromessi, tasse, diplomazia e a volte anche cannoni. Lui voleva la Repubblica mentre io ero consapevole che senza la Monarchia l’Europa non avrebbe mai permesso all’Italia unita di esistere. In una Europa di “teste coronate” dove anche la Francia con Napoleone III, Imperatore dei Francesi, di fatto era un monarca, chi poteva mai immaginare una Repubblica Italiana?

– E Vittorio Emanuele II ?

– Re Vittorio Emanuele era il mio sovrano. Gli va dato atto di avere avuto il coraggio di mantenere lo Statuto Albertino quando tutti gli altri sovrani d’Europa tornavano all’assolutismo. Senza questa sua “ostinazione liberale”, io non avrei mai avuto un palcoscenico su cui agire.

Con lui, ci consenta la metafora, ho contratto un matrimonio di convenienza celebrato tra costanti litigi. Era un uomo di tempra antica, un soldato che amava la caccia e le donne più dei trattati diplomatici. Lo dico chiaramente: la sua visione dell’Italia non era la mia. Per lui tutto era una mera questione territoriale. Apparteneva ai Savoia. Non una grande dinastia. Un piccolo Casato che da sempre aveva sfruttato le opportunità, di volta in volta presentatesi, per accaparrarsi un marchesato, una contea, una provincia. Il suo progetto era quindi una sorta di “Piemonte più grande”. Come nella tradizione di famiglia.

– Ma anche Lei, lo ha detto, vedeva solo un Regno dell’Alta Italia.

– Le ricordo che il mio rapporto con il Re fu piuttosto contrastato. La mia era una visione, si ricordi, “europea”. E poi, le ho detto, mi sono sempre ritenuto un conservatore nel progresso e non nella rivoluzione. M segua nel mio ragionamento.

L’orizzonte di Vittorio Emanuele finiva al Mincio. Voleva cacciare gli Austriaci e prendersi il Nord. L’idea di un’Italia unita fino alla Sicilia lo spaventava. Ribadisco, i Savoia non erano gli Hohenstaufen, gli Asburgo o i Borbone. Grandi nobili Famiglie che da sempre avevano governato ampi territori d’Europa e non solo. Vittorio Emanuele temeva di perdere il controllo e che il Regno diventasse troppo difficile da governare per un sovrano abituato ai modi torinesi. Si convinse quando gli feci comprendere che se non avesse guidato lui il processo, lo avrebbero fatto i rivoluzionari mazziniani, spazzando via la monarchia sabauda.

– Quindi l’Italia unita era per Voi e Vittorio Emanuele il male minore?

– L’unità totale è stata una necessità imposta. Non un disegno prestabilito a tavolino. Quando Garibaldi partì per la Sicilia, capii che se non fossi intervenuto io per annettere il Mezzogiorno alla corona dei Savoia, l’Italia sarebbe diventata una repubblica democratica e rivoluzionaria. Sarebbe stato il caos, la fine della monarchia e il rischio di un intervento armato di tutta Europa contro di noi.

Ho unito l’Italia per evitare che la rivoluzione la distruggesse. Ho scelto di “fare l’Italia” per salvare il Piemonte, il principio liberale e la forma monarchica. Una volta che il processo era iniziato, però, ho capito che non potevamo fermarci a metà. O saremmo stati una nazione intera o saremmo tornati a essere vassalli degli stranieri. Quindi, volevo l’Italia unita? Ora le posso rispondere “Sì”, ma solo perché ho capito che era l’unico modo per rendere il Piemonte davvero grande. Non ero un romantico, ero un realista. Ho servito l’idea d’Italia perché era l’unico vestito che potesse contenere le ambizioni di progresso che avevo per il mio paese, il Piemonte.

– Quindi per paura di Garibaldi…

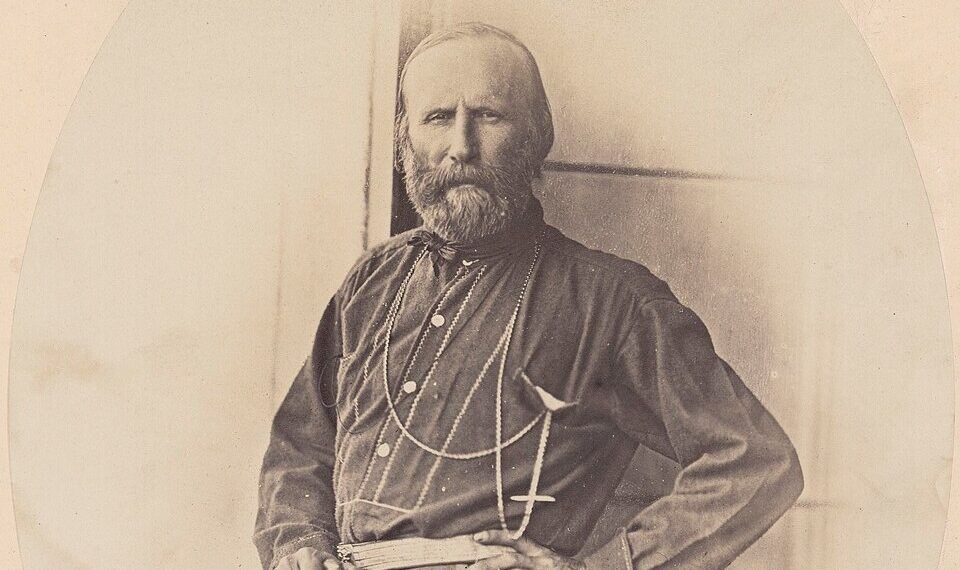

Garibaldi era un folle. Generoso ma un matto. Un forsennato. Una forza della natura tanto utile quanto pericolosa. Garibaldi era l’Italia ideale, quella delle camicie rosse e dell’impeto rivoluzionario. Io ero l’Italia reale, quella dei trattati, dei bilanci e – non lo dimentichi – della monarchia.

Io Garibaldi lo detestavo. E anche lui detestava me. Mi accusava di aver venduto la sua Nizza ai Francesi. Un grande ma utile sacrificio diplomatico necessario in quel momento. Per avere il lasciapassare francese. Già la Francia ci aveva umiliato come le dirò appresso. Per adesso rimaniamo a Garibaldi.

– Napoleone III aiutò il Piemonte. Vostra Eccellenza parla di umiliazione…

– Mi lasci continuare su Garibaldi per il momento. Quel “barbuto” lo vedevo come un incendiario rivoluzionario che rischiava di mettere l’Europa contro di noi. Era però un male necessario. Senza la sua spedizione dei Mille che – oggi lo possiamo dire – fu una rapina con la complicità degli Inglesi interessati a eliminare una possibile influenza della Russia nel Mediterraneo – forse non avremmo mai unito il Sud così in fretta. Ma dovetti “subire” la sua iniziativa per evitare che finisse nelle mani dei mazziniani, che avrebbero distrutto la monarchia. Quando si proclamò “Dittatore delle due Sicilie”, tremai. Temevo che non si fermasse a Napoli e che marciasse su Roma, provocando l’intervento di Napoleone III. Per questo dovetti inviare l’esercito regio, a Teano, ad incontrarlo e riprendere il controllo della situazione prima che il sogno diventasse un incubo diplomatico.

– Lo faceste arrestare…

– Non so come Voi la interpretiate. Noi abbiamo solo inviato il nostro esercito con in testa il proprio comandante. Il Re in persona. Come ho già detto, un “Re di spada”. In quel momento abbiamo azzardato e abbiamo posato, per un momento, la penna. A Teano vinse la nostra linea. Al di là di quel che si è scritto sui libri di storia, Garibaldi dovette consegnare quella parte d’Italia che aveva preso al Re.

“Obbedendo”.

– Mi scusi se insisto Eccellenza. Ma un eroe non incontra l’esercito piemontese per posare le armi e andare in esilio. Di fatto Garibaldi venne disarmato e portato su un’isola sperduta al confine con la Francia. Napoleone III poteva andarlo a prenderlo quando voleva.

– Noi non lo abbiamo mai considerato un “arresto”. Il dato più certo è che Garibaldi di fronte all’esercito con alla testa il Re, il suo Capo, fermò le proprie truppe e attuò un “passaggio di poteri”, cessando di essere Dittatore di un territorio vasto quanto la metà della penisola italiana, conquistato con le armi e senza alcuna dichiarazione di guerra formale. Cosa gravissima e disonorevole al tempo.

– E Caprera?

– Dopo aver consegnato il Mezzogiorno a Re Vittorio Emanuele II, Garibaldi rifiutò le ricompense offerte. Era nelle intenzioni del Re, su mio consiglio, di conferirgli il titolo, badi bene solo il “titolo”, di Generale d’Armata e ammetterlo nello stesso momento a una ricca pensione. Garibaldi nel 1856 aveva acquistato metà dell’isola di Caprera. Il suo ritorno sull’isola, fece intendere, rappresentava una forma di sua protesta silenziosa contro la mia politica. A Caprera però Garibaldi non si ritirò affatto ma continuò a pianificare future azioni per l’unificazione completa dell’Italia. Come saprà – ma io non ero più su questa Terra già da un anno – nel 1862 e poi nel 1867 venne effettivamente arrestato per impedirgli di invadere lo Stato Pontificio.

– Ma la “Presa di Roma” avvenne lo stesso.

– Si. Io non c’ero. E come saprà la situazione internazionale rispetto ai miei anni, in quel venti settembre del 1870 era del tutto diversa.

– Si Eccellenza. La Francia di Napoleone III, storica protettrice dello Stato Pontificio era stata battuta dai Prussiani nella battaglia di Sedan, con il conseguente crollo dell’Impero Francese. Senza la protezione francese il Papa rimase militarmente isolato.

– La ringrazio per le notizie. Ma – ripeto – Io non ero più su questa Terra.

– Ma ritorniamo un attimo indietro. L’identità nazionale?

– Lei tocca il “nervo scoperto” della nostra storia. L’identità non è un decreto reale che si firma e si applica il giorno dopo. Ai miei tempi, l’Italia era davvero un’espressione geografica composta da popoli che parlavano dialetti distanti e vivevano in secoli diversi. Il Piemonte guardava a Londra e Parigi, mentre il Sud era rimasto a una dimensione quasi feudale.

La celebre frase “fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, spesso attribuita a me ma pronunciata dal mio amico Massimo d’Azeglio, riassumeva perfettamente il nostro timore. Avevamo costruito la scatola, ma il contenuto era ancora tutto da inventare. Se oggi l’identità a Voi sembra incompleta è perché abbiamo cercato di unire l’Italia con le leggi e le ferrovie, sperando che i sentimenti seguissero i binari. Ma la vera identità nasce dalla condivisione di scopi economici e civili, non dai discorsi patriottici. Mi preoccupa vedere che il divario tra Nord e Sud, sia ancora una ferita aperta. Senza un’omogeneità di progresso, l’identità resta un lusso per pochi.

– Perché questa mancanza di forte identità nazionale?

– Forse perché, come ho detto, l’Italia unità è stata una opportunità creata più dagli altri che dai popoli che abitavano la penisola. L’unità, a dirla tutta, agli Italiani non è mai sembrata “guadagnata” ma piuttosto “offerta” per necessità e interesse.

– In che senso?

– Sono sempre stato consapevole che le cosiddette “Guerre di Indipendenza” erano state – nella sostanza – tutte perse o al più “pareggiate”. Ma i Savoia hanno sempre avuto la buona sorte di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Prenda la cosiddetta “Seconda Guerra di Indipendenza”. La decisione di Napoleone III di interrompere la guerra dopo le vittorie di Magenta e Solferino, con l’Armistizio di Villafranca, prima che i piemontesi potessero liberare il Veneto, fu per la classe dirigente e gli intellettuali dell’epoca, percepito come un fallimento dell’identità militare e della dignità nazionale, portando a critiche feroci verso il governo e i comandi militari. Non parliamo poi della terza…

– Cioè?

La Terza Guerra di Indipendenza vide le sconfitte militari italiane a Custoza e Lissa. La guerra fu vinta diplomaticamente grazie all’alleanza con la Prussia. Le sconfitte italiane furono compensate dalle vittorie prussiane che costrinsero l’Austria alla resa. La “vittoria degli sconfitti” si disse.

L’Italia ottenne il Veneto non grazie a successi militari propri.

L’Austria per umiliare l’Italia, rifiutandosi di riconoscerla come pari, non cedette il Veneto direttamente al governo di Firenze. Il territorio fu invece ceduto alla Francia di Napoleone III, che agì come un intermediario per “girarlo” all’Italia. Questo meccanismo diplomatico fece percepire il Veneto come una sorta di regalo benevolo da parte di una potenza straniera, piuttosto che come una conquista nazionale.

– Non abbiamo speranza allora?

– Mio caro amico, ci consenta di appellarlo così, siamo quasi al termine del nostro viaggio. L’identità nazionale è un bene che va fatto crescere. Il Paese dove ci stiamo recando, l’Inghilterra, il Paese dove sono radicate tradizioni e sentimento nazionale, ci ha messo oltre cinquecento anni per sedimentare un sentimento nazionale unitario. Si ricordi, per ultimo, solo per limitarci alla prima metà del Seicento si contesero il Regno d’Inghilterra “I Realisti” di Carlo I e con loro, la nobiltà feudale, l’alta borghesia legata alla Corte, la Chiesa, Anglicana e Cattolica. Dall’altro la borghesia cittadina, quella dei mercanti, dei piccoli proprietari terrieri, degli artigiani. Il loro esercito, il New Model Army, era guidato da Oliver Cromwell che a fine divenne dittatore.

Nel conflitto parteciparono, schierandosi di volta in volta da una parte e dell’altra, “I Covenanters Scozzesi” e i “Levellers”, i “Zappatori”, radicali estremi che reclamavano la requisizione delle terre e la distribuzione ai contadini. Una idea inaudita, se non sacrilega, per il tempo.

Come vede, l’Italia unita che nasce il 17 marzo del 1861. Ha poco più di un secolo e mezzo.

Come può vedere, seppure giovane, l’Italia dei suoi giorni resiste ancora alle tempeste interne e a quelle internazionali.

Con questa lezione di storia, Monsieur le Comte ci saluta alzando il suo cappello a cilindro. Lo notiamo nel suo sobrio abbigliamento a tre pezzi, pantalone, gilet e giacca, caratterizzati da una eleganza classica ma funzionale. Un abbigliamento influenzato dalla moda inglese, completato dai suoi distintivi occhialini tondi. Uno stile – ci accorgiamo – che non tanto segretamente tentiamo di imitare nella versione dei nostri giorni.

Ma noi non siamo, né saremo mai, Camillo Benso. Il Conte di Cavour.